中小企業の事業承継入門~失敗しないための準備と進め方~

こんにちは、そうたろうです。

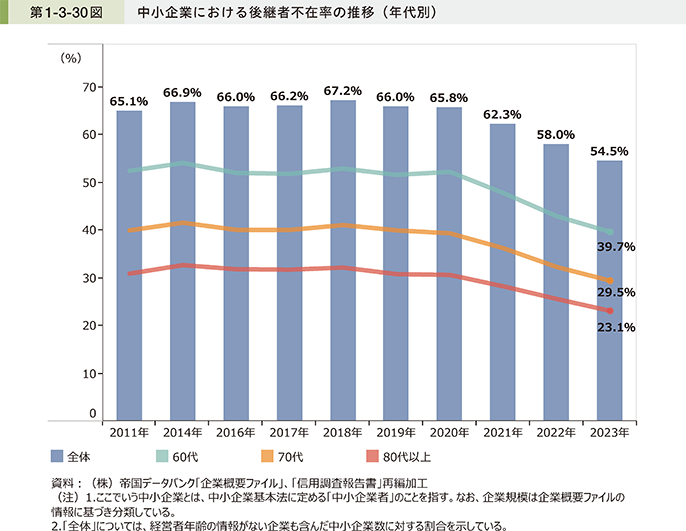

日本の中小企業では経営者の高齢化が進み、後継者不足が深刻な課題となっています。

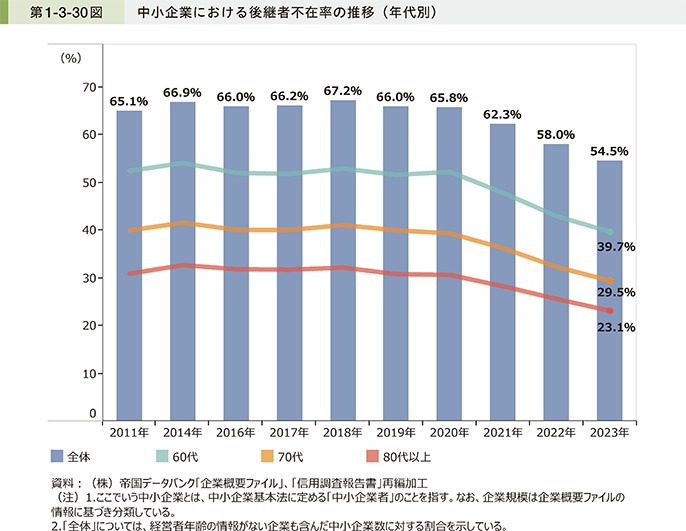

実際、2023年時点で約54.5%もの中小企業が後継者未定の状態にあり、半数近くの企業が事業承継の問題を抱えているのです。

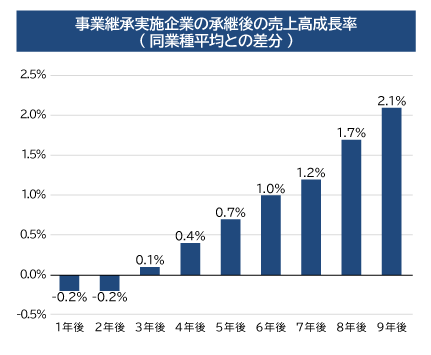

私自身、祖父が創業したガソリンスタンドの家業に携わる中で、この問題の現実と向き合ってきました。後継者が見つからずに廃業する企業が増えれば、地域の雇用や培われてきた技術の喪失にもつながります。一方で、適切な事業承継は企業に新たな成長機会をもたらすチャンスでもあります。

事業承継をきっかけに世代交代や第三者への引継ぎ(M&A)を行い規模拡大した企業は、承継後3年目以降に業績が業界平均を上回る成長を遂げるケースもあるのです。

つまり、事業承継は「事業を終わらせない」ための守りの施策であると同時に、「次のステージへ伸ばす」攻めの戦略にもなり得ます。

本記事では、中小企業の事業承継を成功させるための基本ポイントを解説します。事業承継の種類や準備すべきこと、スムーズに引き継ぐための進め方、そして失敗しないための留意点まで、入門編としてわかりやすくまとめました。

事前に知っておくべき基礎知識を押さえて、将来の不安に備えていきましょう。

事業承継するかどうかを悩んでいる方は以下の記事も読んでみてください。

事業承継とは何か?なぜ重要か

事業承継(じぎょうしょうけい)とは、会社の経営権や資産、培ったノウハウなどを現経営者から次世代へ引き継ぐことです。一般的には社長の座を子や従業員などにバトンタッチすることを指し、事業の “世代交代” といえます。事業承継が円滑に行われれば、会社の名前や取引先、従業員の雇用、そして長年積み重ねてきた技術やノウハウを途切れさせることなく未来へ繋ぐことができます。

なぜこれほど事業承継が重要視されるのでしょうか?

背景には、日本の中小企業の多くが経営者の高齢化に直面している現状があります。経営者の平均年齢は年々上昇し、70歳以上のオーナー社長も珍しくありません。しかし健康上の不安や体力の限界からいつかは第一線を退く日が来ます。その際に後継者が決まっていなければ、元気な事業であっても泣く泣く 廃業 や 売却 を検討せざるを得なくなるのです。

実際、中小企業の廃業理由の約3割は「後継者難」、つまり後継者がいないことだというデータもあります(日本政策金融公庫の調査より)。

一方で、事業承継を契機に新たな成長を遂げた企業も数多く存在します。親から子へ代替わりした会社が事業の新陳代謝を図り、新規事業に挑戦して業績を伸ばした例や、第三者に事業を譲渡(M&A)して更なる発展を実現した例もあります。

このように事業承継は単なる世代交代ではなく、企業を次のステージへ押し上げる転機にもなり得るのです。だからこそ、中小企業にとって事業承継は避けて通れない経営課題であり、早めの準備と正しい進め方が重要になります。

相続対策については以下記事で紹介しております。

事業承継の種類と選択肢

ひとくちに事業承継といっても、その形態にはいくつかの種類があります。自社の状況に合わせてどの方法で引き継ぐかを検討することが必要です。大きく分けると以下の3つの選択肢があります。

親族内承継(社長の親族が後を継ぐ)

最も一般的な形が親族内承継です。現経営者(社長)の子どもや親族が後継者となり、事業を引き継ぎます。家族経営の中小企業では古くから用いられてきた形態で、「二代目社長」「三代目社長」といった言葉もここに当てはまります。

親族内承継のメリットは、会社に対する愛着や経営理念を共有しやすく、周囲(従業員や取引先)からも受け入れられやすい点です。

一方で、後継者本人の覚悟や能力が不足している場合や、親族間で事業方針への意見対立がある場合にはスムーズにいかないリスクもあります。また、事業規模によっては相続税の負担が大きくなる点にも注意が必要です。

社内承継(役員・従業員が後を継ぐ)

親族に適任者がいない場合、社内の信頼できる役員や従業員に事業を託す方法があります。これを親族外承継とも呼びますが、身内ではないものの社内の人材が後継者になるケースです。

現場をよく知るベテラン社員や右腕の役員が社長に就任する形で、近年増えつつある選択肢と言えます。社内承継のメリットは、会社の文化や事業内容を理解した人物に引き継げるため経営の連続性が保たれやすいことです。従業員や取引先からの信頼も得やすく、比較的円滑にバトンタッチできるケースが多いでしょう。

ただし、株式や経営権の譲渡に際しては親族(現オーナー一族)の理解を得る必要があります。特にオーナー社長が全株式を持っている場合、後継者となる従業員に株を譲る手続きや資金面での工夫(※従業員持株会の活用や分割譲渡など)が求められます。

第三者承継(外部への承継・M&A)

親族にも社内にも後継者がいない場合、会社の外部に事業を引き継ぐ道もあります。これが第三者承継で、いわゆるM&A(企業の売却・譲渡)による事業承継です。自社を買ってくれる企業や個人を見つけ、事業を譲り受けてもらう形態になります。

近年は後継者不在に悩む中小企業の受け皿として、中小企業庁や金融機関もM&Aマッチング支援を行っており、選択肢として一般的になりつつあります。

第三者承継のメリットは、後継者が見つからなくても事業を存続できることです。会社を畳む以外の道が拓ける点で、従業員の雇用や取引先との関係を維持しやすくなります。また、譲受先によっては事業の拡大やシナジー効果(新たな販路や資金の提供)が期待できる場合もあります。

一方デメリットとして、自社の経営を全くの第三者に委ねる不安や、条件交渉の難しさが挙げられます。買い手企業を探すプロセスや、価格・契約条件の折り合いをつけるには専門的な知識と労力が必要です。また場合によっては、社名やブランドが変更になる可能性もあります。

選択肢は一つではありません。 自社にとって最適な承継の形は何か、早めに方向性を検討しておくことが重要です。例えば「親族に継がせたいが子どもがまだ若い」「社内に適任者がいないので将来は第三者承継も視野に…」など、将来的なシナリオを描いておくだけでも準備の進め方は変わってきます。

M&Aに関しては最新の補助金を以下記事で解説しています。

事業承継のための事前準備ポイント

事業承継を成功させるためには、事前の準備がすべてと言っても過言ではありません。経営者の交代は一朝一夕に完了するものではなく、5年、10年といった長期的なスパンで計画・準備を進める必要があります。

では具体的に、どのような点を準備しておけば良いのでしょうか。重要なポイントを以下に整理しました。

- 会社の現状分析と課題把握

まずは自社の経営状況を冷静に分析しましょう。財務状況(貸借対照表や損益)、資産や負債の一覧、株主構成、主要事業や取引先の状況などを把握します。

また、現経営者しか知らないノウハウや暗黙知(いわゆる属人的な情報)がないか棚卸しし、引き継ぐべき課題を洗い出します。例えば「設備が老朽化している」「主要顧客との関係維持が課題」など、次世代に渡す前に対応すべき問題を見極めます。 - 後継者候補の選定と育成

誰に事業を託すのかを早めに決めておくことが重要です。親族内承継であれば、お子さん等の意志確認を行いましょう(「本当に継ぐ気があるのか」「いつ頃から関与できるか」など)。

社内承継ならば、適性のある幹部社員を見極め、徐々に責任あるポジションを経験させることが大切です。育成プランも用意します。経営に必要な知識(財務・法務・労務など)を学ばせたり、取引先対応やマネジメント経験を積ませたりして、後継者としての能力と自覚を養ってもらいます。 - 株式・財産の承継計画:

オーナー経営者の場合、自社株や事業用資産を後継者にどう引き継ぐかも大きなポイントです。株式の大半を親族に譲る際には相続税・贈与税の問題が発生します。

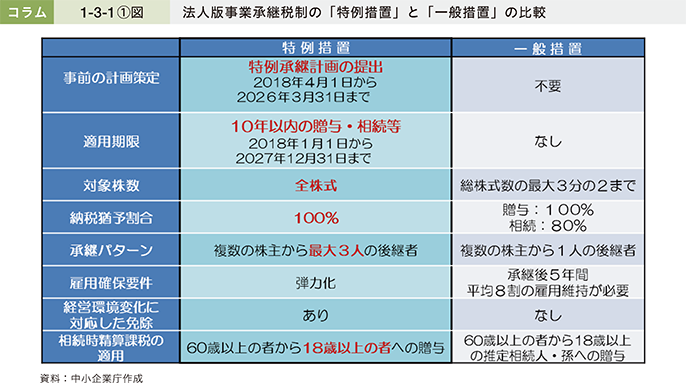

事業承継に特化した税制優遇(事業承継税制)を活用すれば相続税の猶予や免除が受けられる場合(下図参考)もありますが、適用には事前準備と手続きが必要です。また、不動産など事業用資産がある場合、それらの名義変更や評価額の把握も欠かせません。専門家(税理士や弁護士)に相談しつつ、円滑に資産承継するための計画を立てましょう。

- 関係者とのコミュニケーション

後継者を社内外に周知するタイミングや方法も計画に入れておきます。社内的には、幹部社員やキーパーソンに対して承継計画の概要を早めに共有し、理解と協力を得ることが重要です。

特に親族外承継や第三者承継を検討している場合、社員にとっては将来への不安材料にもなり得るため、丁寧な説明が欠かせません。主要取引先や金融機関にも、適切な時期に後継者を紹介し信頼関係を築いておくと安心です。

「誰が次の社長になるのか分からない」という状況を放置すると社内外の不安要素になりますので、コミュニケーション計画も準備段階から考えておきましょう。 - 事業計画の見直しと承継後のビジョン共有

現経営者と後継者候補が一緒になって、中長期の事業計画を策定しておくことも有効です。承継前後で会社をどう発展させていくのか、将来のビジョンを言語化し共有しておくことで、引き継いだ後も経営がブレにくくなります。

特に代替わり直後は周囲(従業員や取引先)も不安を感じやすい時期なので、承継後の経営ビジョンが明確に示されていれば安心感につながります。事業承継はゴールではなく新たなスタートです。次世代の戦略も含めて計画しておきましょう。 - 専門家や支援制度の活用

自社だけで事業承継のすべてを準備するのは大変です。必要に応じて外部の専門家の力を借りましょう。中小企業診断士や税理士・弁護士、事業承継コンサルタントなどは、事業承継計画の策定から実行まで専門的なサポートを提供してくれます。

また、各地の事業承継支援センターや商工会議所でも相談に乗ってくれますし、承継時の補助金・助成金制度が利用できる場合もあります。

第三者承継(M&A)を検討するなら、M&A仲介会社や金融機関の専門部署に相談し、買い手探しや企業評価を依頼することもできます。公的機関から民間まで様々な支援策があるので、上手に活用して万全の準備を整えましょう。

以上が主な事前準備のポイントです。繰り返しになりますが、事業承継は時間をかけて準備することが成功のカギです。「まだ先の話」と思わずに、経営者が60歳前後になったら具体的に動き始めるくらいの心構えでちょうど良いでしょう。

事業承継を進めるステップと流れ

事前準備ができたら、いよいよ実際の事業承継プロセスを進めていきます。ここでは、事業承継の大まかなステップと流れを解説します。自社の状況によって多少前後する場合もありますが、一般的には以下のような手順で進めるとスムーズです。

- 事業承継計画の策定

準備段階で洗い出した内容をもとに、正式に事業承継計画書を作成します。承継の方法(親族内か社内か第三者か)、後継者と承継時期の確定、承継までのスケジュール、準備すべきこと(株式譲渡や資金計画、研修計画など)を文書にまとめます。

中小企業庁が公開している「事業承継ガイドライン」なども参考に、経営者と後継者、そして必要に応じ専門家も交えて計画を練り上げましょう。計画書があることで社内外の関係者と情報共有しやすくなり、承継プロセスを客観的に進捗管理できます。 - 後継者への権限移譲と実務引継ぎ

計画に沿って、段階的に経営権や業務を引き継いでいきます。例えば、「〇年〇月:後継者を取締役に任命」「〇年〇月:後継者を専務(または副社長)に昇格」「〇年〇月:主要取引先への挨拶回りを開始」といったように、少しずつ後継者の社内外での立場を高めていきます。

経営者交代のお披露目を兼ねて、重要顧客や取引先との面談をセットアップするのも有効です。社内では後継者主導のプロジェクトを立ち上げるなどしてリーダーシップを発揮する場を作り、現経営者は必要に応じてサポート役に回ります。こうした権限移譲の期間を設けることで、周囲も新体制に慣れていくことができます。 - 正式な経営者交代(代表権の承継)

十分な準備期間を経て、いよいよ社長交代を正式に実行します。株主総会や取締役会の決議を経て新代表取締役の就任を決議し、法務局での代表者変更登記など所定の手続きを行います。

同時に、社内外へ社長交代の通知を発信します。社内向けには式典や朝礼での発表、社外向けには取引先への挨拶状送付やプレスリリースなど、会社の規模や状況に応じて適切な方法で公表しましょう。これにより名実ともに新経営者へバトンタッチが完了します。 - 株式・資産の承継手続き

代表者の交代と合わせて、株式や事業用資産の名義変更を行います。親族内承継であれば相続または贈与の手続きを進め、税制優遇を利用する場合は所定の書類提出を済ませます。

社内承継や第三者承継の場合は、株式譲渡契約を交わし、譲渡代金の受け渡しなどを実行します(M&Aの場合は事前に契約締結済みでしょう)。

不動産や許認可等、経営者の交代に伴い変更が必要な名義・契約は漏れなく洗い出して切り替えます。専門家のサポートのもと、法律上・税務上の手続きを完了させることが大切です。 - 新体制のスタートとフォローアップ

後継者への引継ぎが完了した後も、しばらくは現前経営者が後見人的にサポートすると安心です。顧問や相談役といった立場で会社に関与し、必要に応じて新経営者へアドバイスを送ります(ただしあまり口を出し過ぎると新体制のためにならないので注意も必要です)。

従業員や取引先から現経営者へ問い合わせが来た場合は、新経営者へつなぐよう促し、主役はあくまで新社長であることを周囲にも認識してもらいます。

一定期間が過ぎ「もう大丈夫」と判断できたら、先代経営者は勇気を持って第一線から退きましょう。こうして次の世代へ経営のバトンを託し、新体制で会社が走り出します。

以上が事業承継の一般的な流れとなります。ポイントは、段階的に引き継ぐことで周囲の混乱を防ぎ、円滑に世代交代を進めることです。また、計画→実行→フォローアップとプロセスを区切って管理することで、漏れなく手続きを進めることができます。

事業承継で失敗しないためのポイント

事業承継は一大イベントであるがゆえに、進め方を間違えると思わぬ失敗を招くことがあります。最後に、事業承継で失敗しないための留意点と、その対策を確認しておきましょう。以下によくある失敗パターンと防止策をまとめました。

- 準備開始が遅すぎた

「まだ元気だから大丈夫」と着手を先延ばしにし、気づけば高齢で時間切れに。対策として、早め早めの準備着手を心がけましょう。理想は承継の5〜10年前から計画を立てることです。

万が一経営者に急な病気などが起これば、一気に承継が困難になります。そうなる前に、最悪のシナリオも想定した事業承継計画を用意しておくべきです。 - 後継者選びを間違えた …

親族に無理やり継がせたが本人にやる気がなく事業が停滞、あるいは能力不足で経営不振に陥るケースです。「適材適所」で後継者を選定する視点が必要です。血縁だからといって安易に決めず、本人の適性や意思を尊重しましょう。

場合によっては親族以外を選ぶ決断も大切です。また、どうしても適任者が見当たらない場合は第三者承継(売却)も視野に入れ、「会社を存続させること」が目的であることを忘れないようにします。 - 現経営者と後継者の確執

先代社長と新社長の方針が合わず社内が混乱するパターンです。特に同族経営では親子間で意見が食い違うこともしばしばあります。

対策として、事前によく話し合いビジョンを摺り合わせておくこと、そして承継後は先代が口出ししすぎないことが重要です。先代は新社長を信じて任せ、裏方に徹しましょう。周囲も「二頭体制」にならないよう、指揮系統は新社長に一本化します。 - 社内外の理解不足

後継者の存在や承継計画を十分に周知しなかったために、いざ社長交代となった際に社員が動揺したり取引先が不信感を抱いたりするケースです。ステークホルダーへの丁寧な説明と根回しが欠かせません。

社内には段階的に役職任命などを通じて後継者を認知させ、取引先にも事前に紹介する機会を設けて信頼関係を築いておきます。「知らない人が突然社長になった」という状況を避ける工夫が必要です。 - 財産・税金面のトラブル

自社株の相続税が払えず事業継続が難しくなる、親族間で財産分与でもめる、といった金銭面のトラブルも失敗要因です。これを防ぐには、専門家の力を借りて財産承継のシミュレーションを行うことが有効です。

事前に株価を評価し、多額の税負担が予想される場合は事業承継税制の活用や生前贈与、ホールディングス化など対策を検討します。また、事業に関与しない親族にも公平感を持ってもらえるよう、財産分配の方針を事前に話し合っておくことも大切です。 - 経営環境の変化への対応不足

承継準備中に事業環境が変わり、計画の見直しが必要になる場合もあります。例えば業界の急激な縮小や、新規参入による競争激化などです。計画策定時の前提が崩れたまま進めてしまうと承継後に立ち行かなくなる可能性があります。

そうならないために、承継計画は定期的にアップデートしましょう。状況の変化に応じて柔軟に内容を修正し、後継者とも情報共有しておきます。

以上のポイントを踏まえて対策を講じれば、事業承継の失敗リスクを大きく減らすことができます。要は「人選び・お金・心構え」の三要素で大きなミスをしないことです。適切な後継者に、適切な準備とコミュニケーションでもってバトンタッチすれば、きっとスムーズな世代交代が実現するでしょう。

【図解】中小企業の後継者不在率の推移

青い棒グラフが全体の後継者不在率を示し、2023年時点でも54.5%と依然半数を超えています。緑線は経営者が60代の企業の不在率、橙線は70代の企業の不在率を表しています。

年代が上がるほど不在率は下がる傾向にありますが、それでも全体としては約半数の中小企業で後継者が決まっていない状況が続いています。この図からも、事業承継問題への対策が急務であることがわかります。

おわりに:早めの承継準備で未来へのバトンを渡そう

今回は「中小企業の事業承継入門」と題して、事業承継の基礎知識から準備・進め方、失敗しないポイントまで解説しました。改めて感じるのは、事業承継は単なる社長の交代ではなく、企業の未来を左右する重要なプロジェクトだということです。だからこそ計画的な準備と周到な実行が求められます。

幸い、日本各地で事業承継を支援する公的機関や専門家チームが充実してきています。「一人で悩まず、頼れるものは頼る」のも賢明な戦略です。例えば商工会議所や金融機関主催の事業承継セミナーに参加して情報収集したり、実際に承継を経験した経営者仲間に話を聞いてみたりするのも良いでしょう。

大切なのは、会社と従業員、お客様の未来を守ることです。現経営者の皆さんは、自ら築き上げた事業を次の世代へ託すために、ぜひ早め早めの一歩を踏み出してください。

後継者の方々は、先代の想いを受け継ぎつつも新しい視点で事業を発展させる心構えを持って臨んでください。事業承継には困難も伴いますが、しっかり準備をすればきっと道は開けます。

未来へのバトンをしっかりと渡し、「負けないビジネス」として次の世代へ繋いでいきましょう。本記事がその一助になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。事業承継についてのご相談や体験談などがあれば、ぜひコメント欄やお問い合わせフォームからお寄せください。